このページでは喪中はがきのネット印刷の価格を比較をしています。

2023年末(令和5年末)向けの印刷受付も真っ盛りです。

各社とも早期申し込みの割引サービス【早割価格】がとてもお得です。

おすすめは実績も十分で人気も高い2社はこちらです。

印刷専門業者に直接注文できる「ネット印刷」なら、印刷費用を安く抑えることができます。

簡単に注文できて、納期も早く、何よりも【手離れがいい!】です。

喪中の年末、ただでさえ精神的に疲れているところに、やることが多くてたいへんですよね・・・

スマホ操作に慣れている人ならゆっくりでも20分もあれば発注完了までいけます。

ここでは、いろんなネット印刷サービスを価格比較しているので、安さだけでなく、宛名印刷の安さや支払い方法やデザインなども参考にしてみてください。

【目 次】

【最安値】喪中はがきの印刷が安い!の結論

※2023年11月5日現在のもの

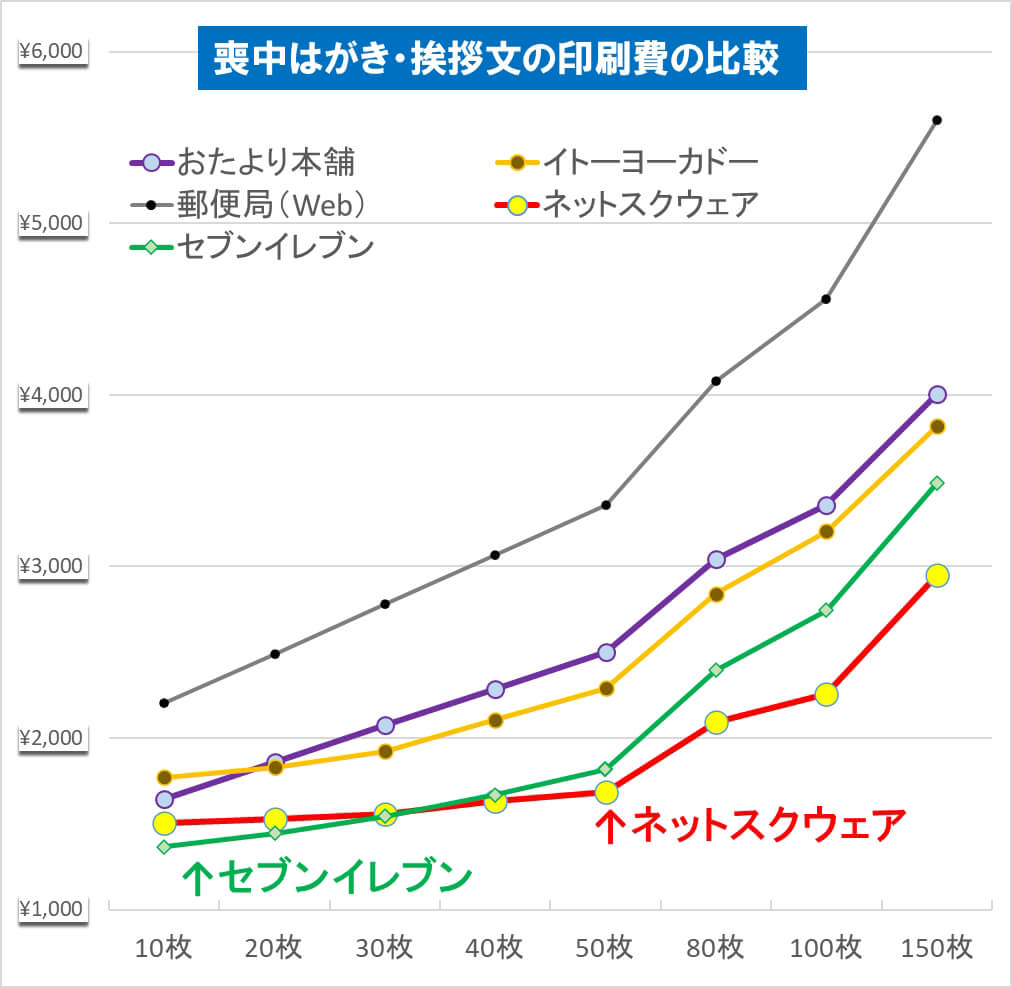

※わかりやすいように5社にしぼってグラフ化しています

※最安値のデザインの【裏面のみ】の料金で比較(税込)

喪中はがき印刷の安さをグラフで比較してみました。

現時点での喪中はがきの挨拶文面(裏面)のみの印刷料金の価格比較の結果(13社中、5社を抜粋)です。

グラフをみての通り、30枚程度まではセブンイレブンの印刷サービスが最安で、ついで印刷会社のネット通販のネットスクウェアが安いということがおわかりかと思います。

セブンイレブンの印刷サービスは納期が「受付日+3~4日」かかります。

最短当日出荷(郵便事情次第ですが、早ければ翌日にはポストに配達される)の印刷会社もあるのと比較すると、かなり遅めです。

また、デザインが15点(安いのは3点のみ)しか無いので、デザインもじっくり選びたい人にはあまりおすすめはしません。

ネットスクエアを始めとした印刷専業会社のサービスは、安いままに多量のデザイン選択肢が用意されています。

デザインが多ければいいわけではないですが、喪中はがきのデザインの選択肢をじっくり吟味するのも供養のひとつのやり方なのでは、と思うからです。

安くて、デザインも豊富な印刷会社はこちら。

【PR】圧倒的な安さ!

9/18まで65%off

納品が早い印刷サービスについては、こちらを参照ください。

喪中はがきの印刷の早割価格は期間限定です。

早めに手配されることをおすすめします。

喪中はがきの印刷価格は、基本的にデザインごとに異なる場合がほとんどで、その時点の早期割引の値引き率によって全然違ってきます。

また、宛名印刷の有無、送料の有無などで総合的な費用が異なってきます。

このページでは各社の早割の値引き率が変わるタイミングで、随時、最新情報をレポートしますので、よかったらブックマークして引き続きご利用ください。

喪中はがきの印刷が安い!13社の「早割」価格比較(枚数ごとに並び替え)

喪中はがきの印刷サービスの早割価格の13社の比較表を作ってみました。

裏面の挨拶文の印刷のみ、最も安いデザインの価格比較です。

切手代は含まれません。

※税込

【安さの13社比較表の使い方】

表のヘッダーの▲▼をタップすると、価格の安い順高い順(昇順降順)で並べ替えて比較できます。

横にスクロールできます。

※2023年11月5日時点

※税込

| サービス名 | 早割期間 | 割引率 | 10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 80枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| セブンイレブン | ~11/30 | 40%off | 1,365円 | 1,445円 | 1,543円 | 1,669円 | 1,814円 | 2,395円 | 2,745円 | 3,484円 | 4,117円 |

| ネットスクウェア | ~11/5 | 60%off | 1,505円 | 1,530円 | 1,556円 | 1,633円 | 1,687円 | 2,093円 | 2,258円 | 2,951円 | 3,489円 |

| イトーヨーカドー | ~11/8 | 40%off | 1,770円 | 1,830円 | 1,922円 | 2,106円 | 2,289円 | 2,839円 | 3,205円 | 3,816円 | 4,427円 |

| イオン | ~11/7 | 50%off | 1,639円 | 1,804円 | 1,969円 | 2,134円 | 2,299円 | 2,794円 | 3,124円 | 3,811円 | 4,499円 |

| ファミリーマート | 11/5 | 40%off | 1,790円 | 1,899円 | 2,026円 | 2,268円 | 2,457円 | 3,120円 | 3,518円 | 4,103円 | 4,715円 |

| ローソン | ~12/3 | 30%off | 2,104円 | 2,177円 | 2,287円 | 2,508円 | 2,727円 | 3,425円 | 3,889円 | 4,571円 | 5,237円 |

| おたより本舗 | ~11/6 お昼まで | 35%off | 1,895円 | 2,145円 | 2,395円 | 2,645円 | 2,896円 | 3,532円 | 3,897円 | 4,647円 | 5,398円 |

| しまうまプリント | ~11/13 | 56%off | 2,160円 | 2,340円 | 2,520円 | 2,700円 | 2,880円 | 3,420円 | 3,780円 | 4,680円 | 5,580円 |

| 郵便局 | ~11/7 | 25%off ※ネット限定、会員限定の各割引も含む | 2,294円 | 2,558円 | 2,832円 | 3,096円 | 3,370円 | 4,050円 | 4,500円 | 5,470円 | 6,450円 |

| Rakpoラクポ | ~12/28 | 40%off | 2,520円 | 2,760円 | 3,000円 | 3,240円 | 3,480円 | 4,200円 | 4,680円 | 5,880円 | 7,080円 |

| 平安堂 | ネット経由なら 一律40%off割引 | 3,115円 ※12枚 | 3,273円 | 3,405円 ※32枚 | 3,537円 | 3,801円 ※52枚 | 4,197円 | 4,593円 | 5,332円 ※148枚 | 5,987円 ※204枚 |

|

| 挨拶状ドットコム | ~11/5 | 40%off 会員登録で送料無料 | 2,310円 | 2,772円 | 3,626円 | 3,564円 | 3,960円 | 4,752円 | 5,280円 | 6,600円 | 7,920円 |

【番外】 ラクスルスマホでの原稿作成は非推奨 | ~11/30 | 最大50%off ※3営業日後に発送 | 1,833円 | 1,290円 | 1,874円 | 1,968円 | 2,004円 | 2,128円 | 2,293円 | 3,252円 | 4,183円 |

繰り返しますが、

この表は、あくまで挨拶文(裏面)の印刷費のみの価格比較となります。

喪中はがきを送付するには、上表の料金以外に

- 切手代(はがき代)

- 宛名印刷代(無料サービスが多い)

- 送料(無料のところが多い)

などが必要となります。

宛名印刷を含めた価格比較については、上の章で取り上げたとおりで、「無料」というか、挨拶文面の印刷料金に含まれるところが増えています。

また、差出人の名前だけ差し替える「複数割引」「会員割引」「各種クーポン」などによってもっと安くなるような場合もあります。

早割価格は変動しますので、注文前に必ず印刷各社の公式サイトをしっかり確認ください。

喪中はがき印刷の価格が「激安」「格安」なら「ネットスクウェア」「おたより本舗」の2社がおすすめ!

喪中はがきを安い費用で印刷したいなら、おすすめは

- 挨拶文の印刷費が圧倒的に安いの「ネットスクウェア」

- 納期が激早・デザイン多・宛名印刷無料、決済手段豊富の「おたより本舗」

の2つです。

当サイト経由でも例年多数の申し込み実績がありますが、この2サービスなら安心しておすすめできます。

喪中はがき印刷を扱う各社ではサービス内容には差異もありますが、安いかどうか?激安?格安?ということなら、まずこの2社をチェックしてみることをおすすめします。

ネットスクウェアなら、とにかく価格が安い!・・・だけじゃない!

例年同様ですが、多くのプリントサービスの中で「安さ」でひとつだけ選ぶとしたら、迷わず【ネットスクウェア】をおすすめします。

挨拶文の印刷注文が激安格安で、とにかく申し込みまでの操作が簡単、シンプルで、手離れがいいです。

ついにネットスクウェアは宛名印刷が無料になりました!

ただし、ネットスクウェアは安いばかりのサービスではありません。

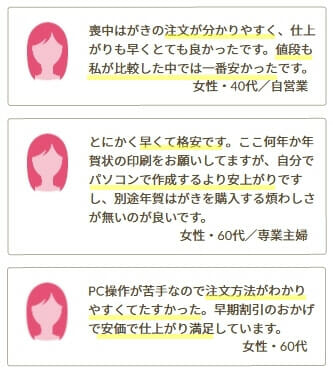

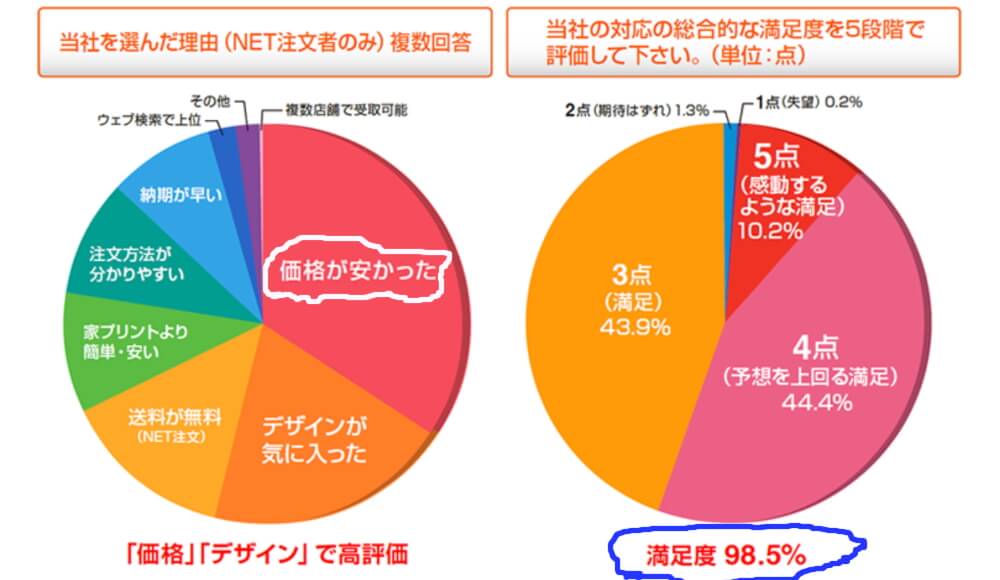

下は同社の顧客満足度調査の結果の抜粋です。

あえて、ネットが苦手そうな女性の年配層の声を拾ってみました。

※同社「顧客満足度調査」![]() より

より

ご覧のようにネットに不慣れな人でも「スマホ」で簡単に操作できそうということがなんとなく伝わるかと思います。

今年、喪中の法事や手続き、故人の遺品整理など精神的にも肉体的にも疲れている人なら、このネットスクウェアの“手離れの良さ”が、なんともありがたく感じられるかもしれません。

と、自分も使ってみてそう実感しました。

安さだけでなく、使い勝手も、印刷高品質も十分におすすめできるネットスクウェアです。

ご覧の通りで価格の安さが評価されているのと、顧客満足度も98.5%と高くなっています。

ネットスクウェアについて細かいことを言うと、以下のデメリットがあります。

-

印刷台紙は郵便はがきのみ

-

支払い方法はクレジットカードもしくは代引き(現金)のみ

ここで問題なければ、メリット満載のネットスクウェアです。

【PR】圧倒的な安さ!

9/18まで65%off

「ネットスクウェア」「おたより本舗」の喪中はがき印刷サービスの比較

| ネットスクウェア | おたより本舗 | |

|---|---|---|

| 印刷料金 |

とにかく安い ほぼ業界最安 |

最安ではないが実績十分 |

| 宛名印刷 | 無料 | 無料 |

| 決済方法 |

|

|

| 出荷日 |

翌営業日出荷 (17時までの発注完了) |

お昼12時までの発注で 最短、当日出荷 |

| デザイン数 | 174件 | 398件 (写真入りタイプあり) |

| 用紙 | 郵便はがき のみ |

郵便はがき or 私製はがき(ケント or 大礼紙) |

| 運営会社 | ネットスクウェア株式会社 | 株式会社アーツ |

| 本社所在地 |

東京都中央区新川1-14-5 TEL.03-6262-8526 |

大阪府吹田市垂水町3-7-18 TEL. 0120-29-7706 |

| ワンポイント |

「印刷機は最新鋭に一新、処理能力も品質も最高クラス」 |

「6年連続受注件数No.1」 |

| 会社URL | https://nenga.print-netsquare.com/mochu/ | https://mochu.jp/ |

| 管理人のレビュー |

サイト管理人の私はどちらも使った経験があります。

ともにサービス面や品質で特に問題は感じませんでしたので、費用、納期や決済方法などそれぞれの都合に合わせて選んでみてください。

【父が死去】喪中はがき印刷を実際に使った口コミ体験レビュー

【見積もり例:30枚】「ネットスクウェア」「おたより本舗」の価格比較

| ネットスクウェア | おたより本舗 | |

|---|---|---|

|

モノクロ 最安デザイン 30枚の場合 |

3,128円 | 3,804円 |

|

カラー 最安デザイン 30枚の場合 |

3,977円 | 5,348円 |

※税込

※9/2時点の早割価格を適用

※両社とも宛名印刷、送料は無料

※郵便はがき代@63円?50枚=3,150円を含む

それぞれ、喪中はがきの最安のデザインで合計費用はいくらかかるか?

ということで喪中はがきの郵便はがき代も含めて30枚印刷する場合の見積もりを算出して価格比較してみました。

安さを求めるなら「ネットスクウェア」がおすすめです。

ただし、「おたより本舗」は納期がとても早く、支払い方法が選べたり、デザインが豊富で写真入りタイプも選べたりしますので、それぞれのご都合で選ぶと良いでしょう。

ここの比較で参照している喪中はがきのデザインの画像と計算内容の詳細は下で確認してみてください。

【詳細】ネットスクウェアの見積もり例

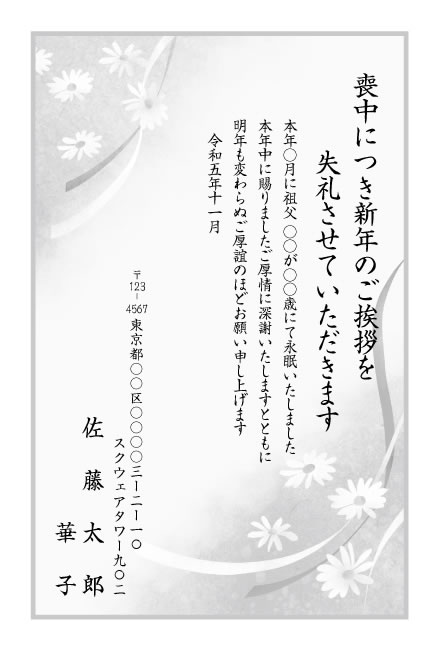

ネットスクウェアの喪中はがきのデザインテンプレート数は174件用意されていますが、公式サイト内ではその時点での人気ランキングが表示されるようになっています。

ただし、まだシーズン始めなのでランクが付いていないようなので、適当にピックアップしてモノクロタイプとカラータイプのそれぞれのトータル料金を算出してみますね。

枚数は切りのいいところで「30枚」で算出してみます。

ネットスクウェアの【モノクロ・郵便はがき・30枚】の見積もり例

【30枚の場合の見積もり】

印刷料金 1,238円(65%OFF適用)

はがき代 1,890円(@63円)

ーーーーーーーーーーー

合計 3,128円

※税込

※9/2時点

ネットスクウェアの【カラー・郵便はがき・30枚】の見積もり例

【30枚の場合の見積もり】

印刷料金 2,087円(65%OFF適用済)

はがき代 1,890円(@63円)

ーーーーーーーーーーー

合計 3,977円

※税込

※9/2時点

【PR】圧倒的な安さ!

9/18まで65%off

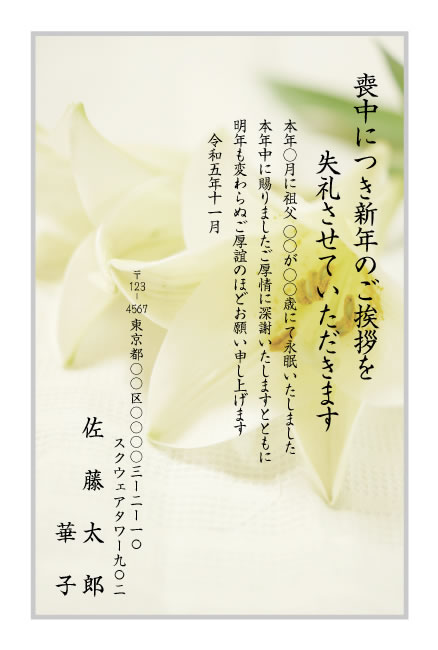

【詳細】おたより本舗の見積もり例

おたより本舗の喪中はがきのデザインテンプレート数は398件と他社と比較してかなり多くのデザインが用意されています。

納期は最短「当日出荷」

9/25(月)まで今がシーズン最安、最大50%off

納期速くてデザイン豊富!

公式サイト内では「好評を得ている喪中はがきのデザイン」が紹介されていますので、そこからモノクロタイプとカラータイプのそれぞれをピックアップしてトータル料金を算出してみますね。

おたより本舗の【モノクロ・郵便はがき・30枚】の見積もり例

【30枚の場合の見積もり】

印刷料金 1,914円(40%OFF適用済)

はがき代 1,890円(@63円)

ーーーーーーーーーーー

合計 3,804円

※税込

※9/2時点

※宛名印刷は無料(上記料金に含む)

おたより本舗の【カラー・郵便はがき・30枚】の見積もり例

【30枚の場合の見積もり】

印刷料金 3,458円(40%OFF適用済)

はがき代 1,890円(@63円)

ーーーーーーーーーーー

合計 5,348円

※税込

※9/2時点

【PR】9/25(月)まで最大50%OFF

デザイン選べて納期が早い!

喪中はがきが「1枚」から安い?そもそも何枚から注文できる?

喪中はがき印刷の安さをチェックする中で、【何枚から】注文できるか?【1枚から】注文できるか?も重要なポイントですね。

10枚単位で料金設定しているサービスが多いですが、1枚単位で無駄なく注文できる印刷サービスもあります。

10枚以上で印刷注文したい人は上の表に戻って確認ください。

喪中はがきの印刷【1枚から注文できる】webサービス一覧

| サービス名 | 可否 |

最小 注文 単位 |

早割価格

(9/28現在、税込) |

|---|---|---|---|

| おたより本舗 | ◎ | 1枚 | 1,201円~ |

| イオン | ○ | 5枚 | 1,419円~ |

| ネットスクウェア | ○ | 10枚 | 1,491円~ |

| イトーヨーカドー | ○ | 10枚 | 1,558円~ |

| Rakpo | ○ | 10枚 | 1,650円~ |

| 郵便局 | ○ | 10枚 | 1,726円~ |

| しまうまプリント | ○ | 4枚 | 2,230円 |

| 挨拶状ドットコム | ○ | 10枚 | 2,290円~ |

| 平安堂 | ○ | 4枚 | 2,362円~ |

| カメラのキタムラ | ×

最低10枚から |

10枚 | 2,970円 |

9月2日時点のデータですが、1枚単位でも注文できる印刷サービスを調べてみました。

ほとんどのプリントサービスで1枚から注文が可能ですが、料金設定は10枚単位のところが多い中で、デジプリとおたより本舗は1枚単位から注文できて、価格も1枚単位で変動します。

1枚からOK、枚数が51枚とか11枚とか端数が細かくても無駄に多く支払う必要がない、もちろん送料も無料です。

細かい枚数できっちりと無駄なく安く上げたい人なら1枚単位で注文できるのは助かりますね。

デジプリは、いまのところ20枚ぐらいなら最安です。

枚数が少ないならデジプリか、実績たっぷりのおたより本舗をおすすめします。

どちらも宛名印刷も無料です。

【簡単見積もり】喪中はがきの印刷料金が「いくら」か見積もってみよう

喪中はがきの印刷料金を簡単に見積もれるページを集めてみました。

フォームで必要枚数とデザインタイプを選んでボタンをタップするだけで、価格が安いか?高いか?だいたいの相場感がつかめると思います。

自作しようか?それとも業者を使うか?ちょっと迷っている人もいると思いますので、参考までに使ってみてください。

喪中はがきの印刷はネット注文で楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングは安い?

楽天、Yahoo!ショッピングなどのネット通販のショッピングモールに出店している印刷会社で喪中はがきや年賀状の印刷を請け負っているお店も見受けられます。

料金的には、比較的安めの価格設定になってはいるようですが、このページで取り上げているネットスクウェアの安さにはかなわないところがほとんどだと思います。

ただし、価格的に同程度でも、送料がかかってしまったり、という点でコスト高だったりします。

故人の情報までカスタマイズしてもらえるか不安もありますが、細かい対応も行われているようです。

ただし、楽天、Yahoo!ショッピングを使う時のデメリットだと思いますが、出店数が多いので情報過多で選ぶのにとても混乱したり、時間がかかってしまいがちですね。

Amazonでは、印刷サービスというより、挨拶文が印刷済みのパッケージ商品が多そうです。(故人の情報は手書きになる、私製はがきがほとんど)

ショッピングモールの情報過多で選ぶのに時間がかかってしまうぐらいなら、シンプルにはがき専用のネット印刷サービスをおすすめします。

【PR】圧倒的な安さ!

9/18まで65%off

喪中はがき印刷、安くしたいなら【宛名印刷無料】【送料無料】もチェックしよう!

喪中はがき印刷を安く上げたいなら、印刷費の安さだけでなく、宛名印刷と送料のコストも考慮してみましょう。

トータルでいくら安くできるか?なら、【宛名印刷無料】【送料無料】の印刷サービスは見逃さないでください!

喪中はがき印刷【宛名印刷が安い】というか「無料」が増えてます

| サービス名 | 宛名印刷の価格(税込) |

|---|---|

| おたより本舗 |

無料 (裏面印刷費に含まれる) |

| ネットスクウェア |

無料 (裏面印刷費に含まれる) |

| 郵便局 |

基本料金1,100円 +@31円/枚 |

| イオン |

無料 (裏面印刷費に含まれる) |

| 平安堂 |

基本料金1,100円 +@33円/枚 |

| 挨拶状ドットコム |

@7.7~11円/枚 |

| Rakpo(ラクポ) |

@27円/枚 |

| イトーヨーカドー |

無料 (裏面印刷費に含まれる) |

| セブンイレブン |

@40円/枚 |

| ファミリーマート |

@44円/枚 |

| ローソン |

@44円/枚 |

※2022年10月上旬の情報

喪中はがきのネット通販の印刷サービス。

【宛名印刷】までセットで注文すると手離れが良いですね。

おすすめは【宛名印刷】が無料の印刷サービス。

上表で各社の喪中はがきの宛名印刷、宛名印刷の対応状況を調べてみました。

(未オープンのところもあり、昨年のデータを掲載しているところもあります)

ここに取り上げていないところも見てみましたが、昨今ではまずほとんどの印刷会社で宛名印刷に対応しているようです。

(※ちなみに「宛名だけ」という注文に対応している会社は、世の中的にも非常に少ないと思います)

ただし・・・

無料!無料!とは言いますが、そもそも挨拶文面の印刷価格が高くて、宛名印刷が無料、となっているのもいかがなものですね。

下記の2社なら、トータルで安いのがうれしいです。

一般的に、宛名印刷が入れば納期が遅くなるものです。

が、おたより本舗なら宛名印刷を注文しても「お昼までの発注で当日出荷」となっています。

※ちなみに、どのサービスも宛名印刷のみの注文は受け付けていません。

喪中ハガキ印刷で送料無料はどこ?

送料無料で安くも済むし納期も早い!ということなら、やはりネット通販がおすすめです。

お店の取り次ぎサービスと比較すると断然スピードが早いです。お店でガッシャンガッシャン印刷するわけではないですからね。

たとえば、上で取り上げている「おたより本舗」なら

- お昼13時までの注文で当日発送(土日祝も受付)

- 送料無料

- 特急料金なし

- 「宛名印刷あり」でも同じ日程(大量の場合は要相談)

- 年内休みなし(繁忙期)

というスピード感で作業してもらえます。

同じネット印刷でも、もう少し時間がかかるところがほとんどですが、おたより本舗のスピード感はほぼ業界No.1と言ってよいと思います。

(カメラのキタムラなどのお店で早いサービスもありますが、特急料金が高いです)

ただし、できれば喪中はがきは早割価格のメリットが大きい早めの注文をおすすめします。

【PR】9/25(月)まで最大50%OFF

デザイン選べて納期が早い!

まとめ:喪中はがき印刷の価格が安いのはどこ?

- 安い?なら早期割引サービスの利用は必須

- ネット印刷なら「送料無料」は当たり前、「宛名印刷が無料」もあり

- まずは「ネットスクウェア」の早割がおすすめ

- 早い納期(最短、当日出荷!)かつ宛名印刷無料で支払い方法・デザイン豊富の「おたより本舗」もおすすめ

このページでは、喪中はがき印刷の価格は安い?について比較してみました。

ここで紹介している実績のあるネット印刷の専業業者を使えば、メリットとしてマナーやしきたりの面でも安心して使うことができます。

ということで、喪中はがき準備で安い?ならばネット完結できる専業印刷サービスをおすすめします。

みなさんの都合にあったサービスが見つかれば幸いです。

→ 上の喪中はがき印刷料金の価格ランキング表に戻る